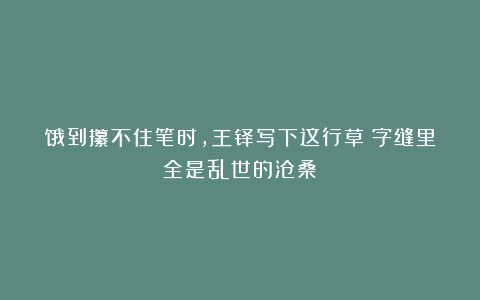

明末的风,带着铁锈般的腥气。48岁的王铎攥着笔,手在抖——不是行草里故作抖擞的“颤笔”,是饿的。怀里那半袋糙米,是亲家张鼎延从牙缝里省出的接济,可铺开麻纸的瞬间,他先想起的不是感激,是三年前那个冬天。

王铎行草

《琅华馆卷–绝粮帖》绫本,

纵25.3厘米,

横144.2厘米,

四川省博物院藏。

“小女,崇祯戊寅十二月二十二日,年十六,未嫁而夭。”

笔锋落在“十六”二字上,突然顿住。墨在纸上洇开一小团,像雪地里晕开的一点深色,不刺目,却浸着化不开的凉。那个还没来得及嫁给张鼎延次子张璇的少女,临终前攥着半块干饼说:“爹爹,到了张家,我学做你爱吃的胡饼。”如今人没了,连块墓碑都立不起。他想把字写稳,手腕却抖得厉害,“夭”字最后一笔歪歪扭扭,像女孩临终时抓着他衣袖的手,轻得留不下痕迹,偏又刻进心里。

信里该说眼下的日子:一家漂泊五载,住过破庙,宿过荒坟。儿子咳得直不起腰,妻子拆了陪嫁银钗换糠麸。“日仅一餐,或竟日不食”,字写得急促,像要赶在力气耗尽前把苦处倒干净,“不食”二字最后一笔还是抖了——胃里空得发慌,连呼吸都带着陈米般的涩味。

写到张鼎延的接济,笔忽然稳了。“每念亲家之德,泪不能禁”,墨色深了些,像把感激悄悄摁进纸里。听说张家也不宽裕,张鼎延连棉袍都当了。“大恩不言谢”五个字,写得端端正正,没了往日狂气——乱世的暖意太金贵,得捧着,怕一使劲就碎了。

后人说王铎的字“狂放”,可这信札里,只有饿出来的寒酸:“饥”字像个空碗,“泪”字洇得模糊,哪有半分刻意?可字的骨架还在:横如刀刻着霜痕,竖如骨撑着劫后余生的体面。饿了写饿,痛了写痛,把颠沛流离的日子,硬生生写成行草。

这哪是写字?是用笔墨搭座桥,一头是饥寒与念想,一头是没被压垮的气。多年后展开这卷行草,看见的不只是墨法,是那个饿到攥不住笔,却让笔墨站直了的文人。

字缝里漏的,从不是墨水。是岁月磨出的痕,是骨子里的劲,是书法最本真的模样——它不只会记录风花雪月,更会把乱世的沧桑,一笔一画酿成后人读得懂的重量。

释文:弟每绝粮,室人四诋,抎翄者墨墨,失执珪时一老腐儒耳。有不奴隶视之者乎。亲家犹不视出贫交,令苍头掺豚蹄床头醖,为弟空盘中增此芗胹,为空腹兼味也。陶彭泽谓,一饱已有余。是足饱,逌然对孥润,朵颐大嚼而流歠,不几,烛灭,髡醉更过二参载。弟即窘困,尚未饥死,不谓当阨之日,炎凉世能法此一时也,乃有推食分饔飱之资补。灶烟燃死灰。如亲家高义者乎。濦水渔人王铎。