文:水木史记

编辑:水木史记

——《前言》——

不是每张纸都能改变历史,但这张能。

蔡元培的任命状,不只是一份任职文件,是旧与新之间一次沉默的交锋。

——《壹》——

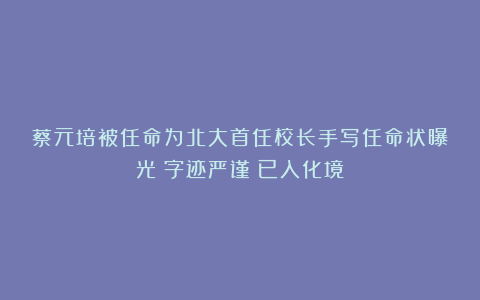

这不是一张普通的纸

纸是民国的官式信纸,落款是黎元洪,那年,黎元洪回国当总统,段祺瑞刚刚复出,北洋政坛像锅粥一样乱。

而蔡元培,这个文人,从德国回到中国,被任命为北京大学校长。

这是他人生中最危险的决定之一,他收下了任命状,纸张普通,但字不普通,是楷书,但有种“动”的感觉,笔画不猛,却有劲道。

落笔藏锋,收笔顿挫,结构稳定,神韵不稳,像个矛盾体。

“命”字出现了两次,不一样,一个舒缓,一个收紧,一个平静,一个像在压制愤怒,有人说这纸是大总统办公室写的,有人说是黎亲笔。

但不重要,重要的是:它不像是一张能任命蔡元培的人能写出的字。

这张纸上的字,是旧制度的笔,但它任命了一个注定会打碎旧制度的人,蔡元培出身绍兴,15岁考中秀才,光绪十八年中进士,光绪二十年入翰林。

正统科举路线,标准的“天子门生”。

但他是个异类,1894年,甲午战争爆发,他看见北洋水师被灭,看见李鸿章回国被泼墨,他沉默,但转身去了上海,跟康有为走得很近。

——《贰》——

科举出身,革命之心

1904年,他已经不是官员了,他在策划刺杀清廷大员,他资助秋瑾,他写传单,他暗中组织光复会的活动,他在刀与书之间游走,嘴上是伦理,手里是炸药。

这不是一个书生的路子,但他就是这么走了。

1907年,他去了德国,他不想再当刺客,他想从教育下手,他在莱比锡大学读哲学,白天上课,晚上抄笔记,他学康德,看叔本华,也学德国大学制度。

他记下一个词:学术自由。

那是他第一次感觉到,原来大学可以不讲忠君,不讲伦理,可以讲怀疑,可以讲怀疑一切,回国后,他没有找官做。

他直接在《民报》写文章,批八股,骂科举。

骂自己曾经走过的路,他说,“昔日之我可弃之,如鞋。”1912年,中华民国成立,他被孙中山任命为教育总长。

第一件事,他把忠孝仁爱这些内容从教科书里拿掉。

他推《大学令》,大学从此归教育部管,不归礼部,大学校长可以自选教师,自定课程,这是中国大学第一次脱离官方思想控制。

他还推进了留法勤工俭学。

那批人后来影响整个中国政坛,但那不是他的目标,他只是想验证一件事,教育能不能救国?不靠暴力,从翰林,到暗杀,再到教育总长。

蔡元培的人生,就是在反抗他自己出身的那个世界。

——《叁》——

北大,不是象牙塔,是火药库

1917年,他接过那张任命状,走进北京大学校长办公室,那时的北大是什么?是前清旧官僚的避风港,是京官子弟的保送场。

老师讲八股,学生学记诵,没有制度,没有课程表,也没有讨论。

第一天开会,他说:“大学者,研究高深学问者也。”这句话,等于告诉所有人:你们现在学的,不算学问,第二天,他把章程全改了。

废掉教务长,设教务委员会。

学生可以选课,老师可以跨系教学,他取消“儒学必修”,改成选修,还立了一个规定:“教师不受思想限制。”

这是第一次,中国的官办大学,允许教授自由讲政治、讲宗教、讲哲学,甚至讲反政府。

但麻烦也来了,他请了陈独秀当文科学长,有人骂他“请了个闹革命的来办学校”,他没回应,接着,他请了胡适。

胡适一到,就公开批判儒家,提倡白话文,他还是没回应。

但他没有清理守旧派,他保留了辜鸿铭这个典型的顽固老儒,穿长袍、讲拉丁文、骂民主,他说:“大学不是清一色的地方。”

北大成了火药库,新旧并存,思想对撞。

学生听陈独秀讲德先生赛先生,也听辜鸿铭讲孔孟与西哲,学生私下说,北大不像学校,像辩论场,他不干预辩论。

他看重一种东西,思想要自由,言论要碰撞。

不是和平,不是统一,是多样性,外面看不懂,政界批他无为,儒界批他无纲,他说:“教育不是传教。”就几个字,挡回全部质疑。

1919年,五四爆发,最先喊出“外争国权、内惩国贼”的,就是北大学生。

蔡元培站在门口,挡住军警,他说:“学生动手,学校负责。”他把北大变成了中国思想启蒙的中心,但他自己很少说话,他只是让所有人都能说话。

——《肆》——

退场,不是结束,是另一种坚持

1927年,他离开北大,没有告别,只留下一句:“兼容并包,思想自由。”接下来十年,他很少在公众场合露面,他被人遗忘。

但他没停下,他去了中央研究院,做民族学、哲学和史学研究。

他把时间投进资料堆,他关心少数民族的语言,也做南岛语系的田野考察,他不在北平,不在南京,在南方、在书斋、在山里。

有人说他淡出政界是因为失望。

他从不回应。他的生活变得极简,穿中山装,吃素,不宴客,住处书桌上只放三样东西:一本笔记本,一支钢笔,一杯冷茶。

1932年,他又出现在新闻里,和宋庆龄一起成立“中国民权保障同盟”。

这一次,他不是为教育,而是为人权发声,1937年战争爆发,他迁居香港,继续做学术,仍然坚持研究民族学。

他在病中口述修改手稿,一页一页审校,不让人代笔。

1940年病逝时,他留下的资产只有几本书和一个笔记本,他的遗言很短:“学术振国,教育兴国。”他没有给北大写信,也没有给政府写信。

他像来时一样,静静退场。

但他留下的教育制度、大学精神、学术理念,开始被越来越多人重读,不是所有人都理解他,有人觉得他太宽容,有人说他过于理想。

但没人否认:北大在他手里,不再是权贵庇护所,而是中国新思想的发源地。